別居直後に最初の壁になるのが「今月、いくら・いつ・どの口座へ?」という実務です。この記事では、民法760条の原則と裁判所の標準算定表(令和元年改定)を軸に、年収の揃え方→表の読み方→任意請求→調停/審判の順で、迷わず進めるための型をまとめました。

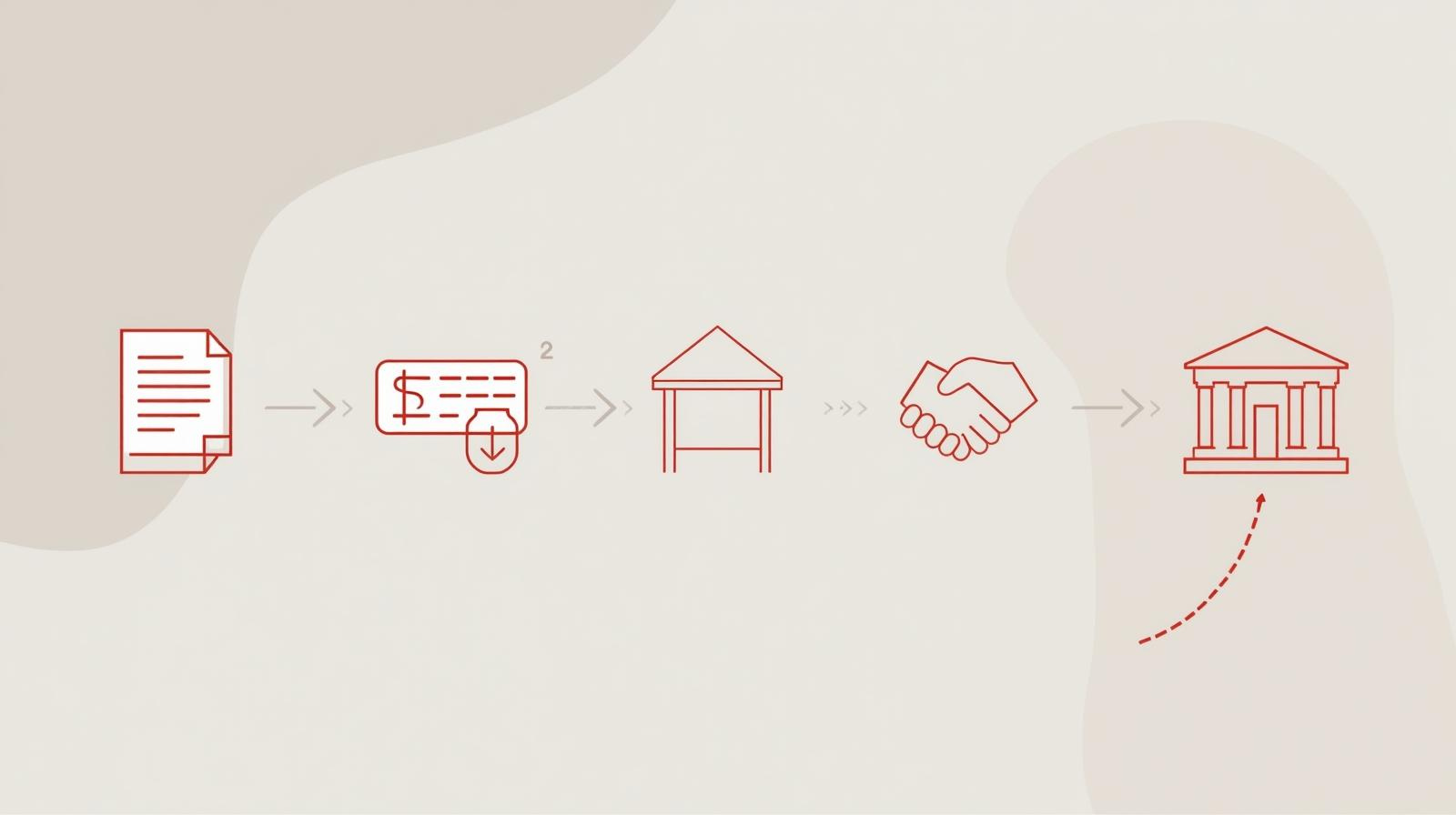

先に結論:この5ステップで迷わない

婚姻費用は別居中の生活費。家計のレベルを婚姻中の標準に近づける趣旨で、夫婦双方の年収と子の有無・年齢を基礎に算定表で目安額を見つけ、個別事情で上下を調整します。

- 一次情報を開く:民法760条/養育費・婚姻費用算定表

- 年収を揃える:双方とも同じ尺度(年収)で資料化(源泉徴収票/確定申告)

- 該当表の交点を見る:縦(義務者年収)×横(権利者年収)=月額帯

- 事情を当てはめ:住居費・教育費・医療費・面会交流などで調整

- 請求→調停→審判:任意交渉が不調なら家裁調停→不成立で審判へ

婚姻費用とは:根拠と基本ルール

民法760条は、夫婦が資産・収入その他一切の事情を考慮して婚姻費用を分担すると定めます。家裁実務では、標準算定表が目安として広く参照され、算定表+個別事情で金額が決まるのが一般的です。なお、婚姻費用は離婚成立までが原則の射程で、離婚後は養育費の論点になります。

年収の揃え方:源泉徴収票・確定申告のどこを見る?

比較の前提がズレると結果が歪みます。そこで、双方とも「年収」ベースで統一。給与なら源泉徴収票の支払金額(年収)、自営なら確定申告の所得金額を起点に、継続性ある副収入は加味します。直近の昇給・休業・減収は客観資料(通知書・明細・就労証明等)を添付。

給与の人

- 源泉徴収票の支払金額(賞与含む年間)で比較

- 手当は恒常性があれば考慮対象

- 昇給・降給は通知書の写しを添付

自営業の人

- 所得金額+決算書で利益の安定性を説明

- 赤字・変動が大きいときは平均値(1〜3年)で帯確認

- 大口の一時収入は一過性を根拠立て

算定表の読み方:どの表を見て、どのセルを読む?

婚姻費用の表は、夫婦の年収と子の有無・年齢で変わります。基本は、縦=義務者年収/横=権利者年収の交点セル。子がいる場合は子の人数・年齢帯に対応する表を選び、子の年齢が分かれるときは該当表の解説に沿って調整します。端数は実務上千円単位に丸める例が多いです。

一次情報:養育費・婚姻費用算定表(PDF一覧)

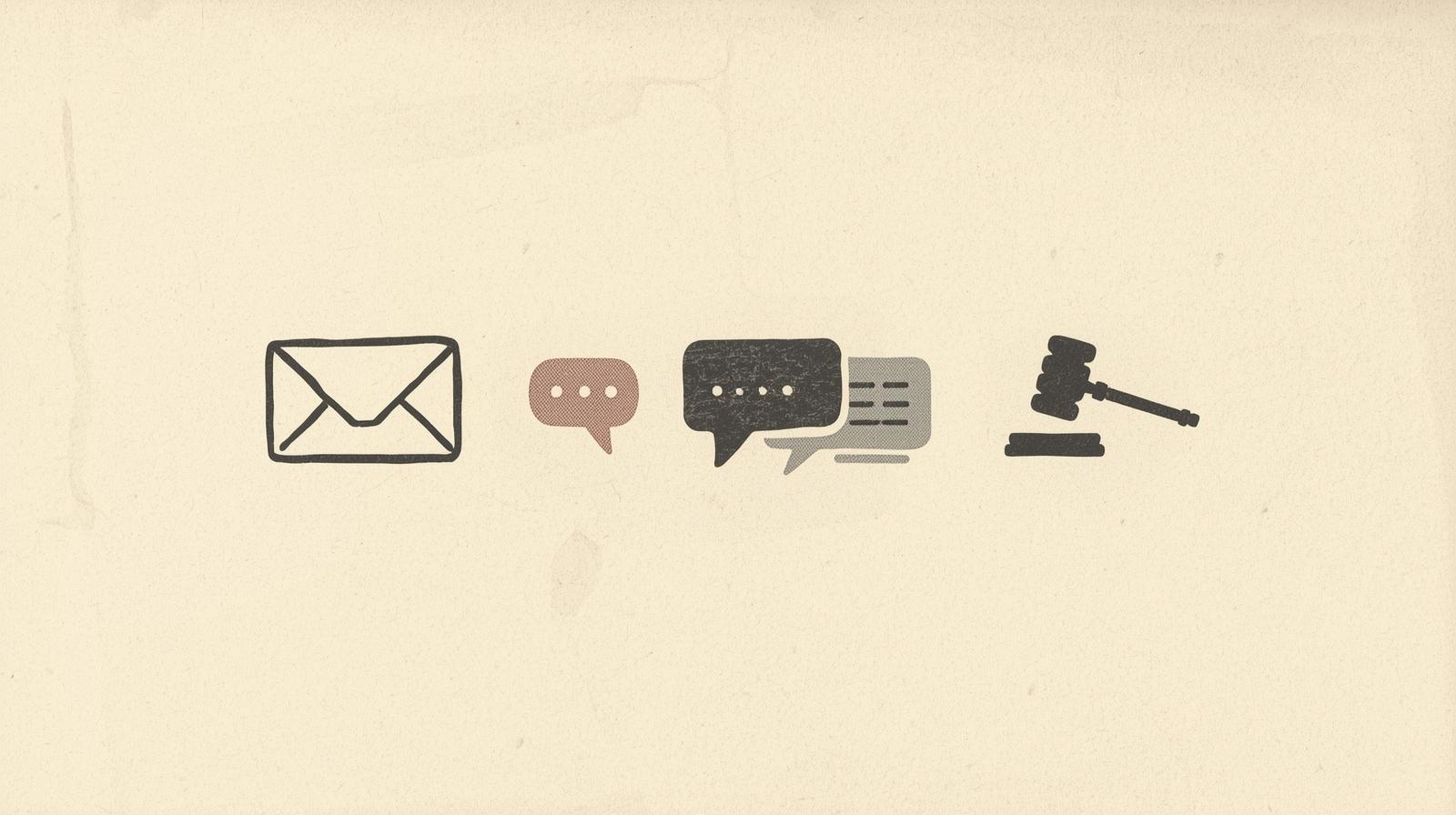

請求のやり方:任意交渉→家裁調停→不成立なら審判

まずはメール等で任意請求し、根拠セル・支払日・方法をセットで提案。不調なら婚姻費用分担請求調停を申立てます。調停不成立時は審判に移行し、裁判官が判断。生活が逼迫するなら審判前の保全処分(仮払い)も検討します。

件名:婚姻費用のご相談(毎月◯円/毎月◯日振込の提案)

本文:

◯◯さま

別居に伴う婚姻費用について、裁判所の算定表(◯◯表・交点セル)を根拠に、月額◯円を毎月◯日、◯◯銀行◯◯支店◯◯口座へお振込みいただく提案です。

直近の収入資料(源泉徴収票/確定申告)を相互に確認できるよう共有お願いします。

◯月◯日までにご返信をいただけると助かります。ご検討よろしくお願いします。

スピード最優先なら:審判前の保全処分(仮の支払)

生活が逼迫しているときは、家事事件手続法105・106条に基づく審判前の保全処分を検討。急迫性(家賃・医療・子の学費など)を根拠資料で疎明し、本案(調停/審判)と並行して進めます。決定が出れば、給与差押え等の強制執行にもつながります。

金額が動く主な要因:増額・減額のチェックリスト

算定表は標準モデルなので、現実の支出に応じて上下します。実務で特に影響が大きいのは住居費・教育費・医療費・面会交流の実態。資料化して説明できると交渉も調停も前に進みます。

増額されやすい

- 私学・塾・通学費など教育費が高い

- 慢性疾患・療養など医療費が大きい

- 権利者の収入が著しく低い/就労困難が継続

減額されやすい

- 面会交流の高頻度・長時間(実質的な養育分担増)

- 義務者の大幅な収入減(継続性と証拠あり)

- 権利者側の収入増・再就職 等

合意条項の作り方:支払日・方法・見直しトリガー

任意合意にまとめる場合は、支払日・金額・口座・遅延時の扱いを明確に。将来の見直しトリガー(進学・収入変動)も文言化すると運用が安定します。不履行リスクが高いなら、調停調書/審判書で執行力を確保します。

1. 乙は甲に対し、毎月◯日限り金◯円を、◯◯銀行◯◯支店◯◯口座へ振り込む。

2. 高校進学・収入大幅変動時は協議して見直す。不調時は家庭裁判所へ調停申立てができる。

3. 遅延が連続◯回生じた場合、甲は相当の資料を添付して保全処分等を求めることができる。

申立て前チェックリスト(コピペOK)

- 収入資料:源泉徴収票/確定申告書・決算書/給与明細

- 支出資料:家賃・教育・医療・保険・通勤 等

- 家族構成:子の人数・年齢(在学証明等)

- 請求文案:根拠セル、支払方法、開始月、見直し条件

- 申立書式:婚姻費用分担請求調停の申立書

よくある質問(FAQ)

Q. 婚姻費用はいつまで?

A. 原則は離婚成立まで。離婚後は養育費の議論に切り替わります。

Q. 算定表どおりで決まる?

A. 多くは算定表+個別事情で調整。住居・教育・医療・面会交流が主要因です。

Q. すぐにお金が必要です

A. 逼迫しているなら審判前の保全処分を併用検討(家事事件手続法105・106条)。

コメント