先に結論:迷ったらこの順で

- 原則:面会交流は子の利益を最優先(民法766条)。まず方針を言葉にする

- 方法設計:年齢・生活リズムに合わせた頻度/オンライン面会(テレビ電話等)も選択肢

- 断ってよいケース:DV・虐待のおそれ、連れ去りリスク等の子の利益に反する場合

- 合意が難しい:家庭裁判所の調停→不成立なら審判で判断

- 運用のコツ:連絡・実施記録を残す/面会交流支援機関の活用を検討

面会交流の基本:キホンは「子の利益」

面会交流とは、別居・離婚後に離れて暮らす親と子が継続的に交流すること。決め方は民法766条が根拠で、子の利益を最も優先します。話し合いが難しいときは、家庭裁判所の調停・審判で取り決め可能です。

参考:e-Gov|民法 / 裁判所パンフ|面会交流事件の手続

頻度・方法の決め方:年齢・生活リズムに合わせて

- 直接交流:会う場所・時間・同伴有無・引渡方法まで具体化

- 間接交流:電話・手紙・テレビ電話(オンライン面会)・写真や通知表の送付なども有効

- 年齢配慮:就学・睡眠・習い事など生活リズムに負担がない設計

- 支援機関:受け渡し等が難しければ面会交流支援機関の利用を合意(裁判所のあっせんは不可)

断ってよい/いけないケースの考え方

常に実施が正解ではありません。DV・虐待等の危険、連れ去りのおそれ、著しい心理的負担など、子の利益に反する事情があるときは、制限・中止が妥当です。判断に迷う場合は、早めに専門家相談や裁判所手続の検討を。

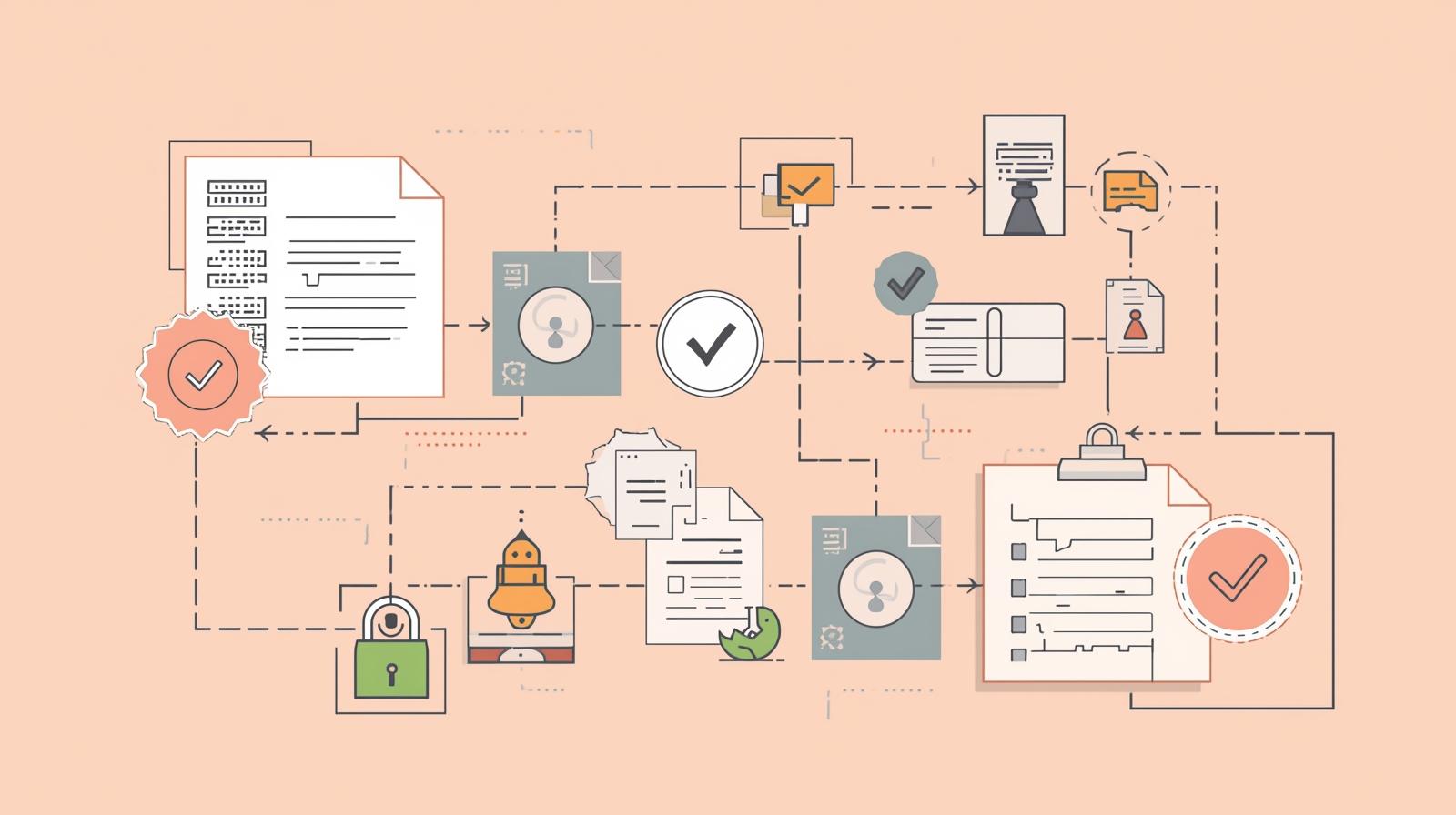

トラブル時の解決:調整→調停→審判

- 当事者調整:感情と事実を分け、連絡は記録が残る手段で

- 調停:家庭裁判所の面会交流調停を申立て。必要に応じ家庭裁判所調査官が関与

- 審判:不成立なら審判へ。子どもの年齢・生活状況・意向等を踏まえ裁判官が判断

連絡と実施の「記録」を残す:揉めない運用術

- 連絡は一本化:メールまたはチャットに統一し、日時・合意内容が追える形に

- 実施ログ:実施日・所要時間・子の様子・次回の宿題を簡潔に

- 代替日のルール:体調不良や学校行事等の際の代替日設定をテンプレ化

- 子の前でのNG:相手の悪口や圧を避け、争いに巻き込まない(裁判所の指針)

よくある質問

Q. 「面会=月◯回・何時間」が正解?

A. 正解は一つではありません。子の生活リズムと負担の少なさを基準に、直接+間接の組み合わせで最適化を。

Q. 面会交流支援機関は裁判所が紹介してくれる?

A. 裁判所のあっせんは不可。条件や費用は各機関へ直接確認して利用合意を作りましょう。

Q. 面会を拒否し続けるとどうなる?

A. 子の利益に反しないのに実施しない状況は是正対象になり得ます。まずは調停での見直しや運用改善を。

関連・参考リンク

関連記事

- 養育費未払いの対処まとめ

- 離婚協議書テンプレ&作り方(公開後に差し替え)

コメント